EAM資產管理系統與ERP集成:數據互通的價值挖掘

在當今數字化浪潮席卷全球的商業環境中,企業運營的效率和精準度成為了決定競爭力的關鍵因素。設備資產維護(EAM)管理系統與資源規劃(ERP)系統的深度集成,正逐漸成為眾多行業領軍者提升管理水平、優化資源配置的重要戰略舉措。二者之間的數據互通絕非簡單的技術連接,而是蘊含著巨大的潛在價值等待挖掘。

EAM系統專注于設備的全生命周期管理,從采購、安裝調試到日常運行監控、維護保養以及最終報廢處置,每一個環節都記錄著詳盡的信息。它猶如一位細心的管家,時刻關注著生產設備的健康狀態。例如,在一家大型制造企業的生產車間里,各類高端數控機床是核心生產力工具。通過EAM系統,技術人員可以實時獲取每臺機床的工作時長、故障報警次數、關鍵部件磨損程度等參數。這些微觀層面的數據為預防性維護提供了有力依據,能夠提前安排檢修計劃,避免突發停機造成的生產中斷損失。然而,孤立運行的EAM系統如同一座信息孤島,其價值發揮受到局限。此時,與ERP系統的集成便顯得尤為必要。

ERP作為企業級的綜合性管理平臺,整合了財務、供應鏈、銷售等多個模塊的數據流。當EAM與ERP實現無縫對接后,數據的雙向流動開啟了全新的管理模式。一方面,EAM中的設備運維成本數據可以直接傳輸至ERP的成本核算中心。以往人工統計設備維修費用時,容易出現遺漏或延遲上報的情況。現在,每一次備件更換、人工工時消耗都能自動同步到ERP中,使得產品成本計算更加精確。以一家汽車零部件生產廠家為例,過去由于無法精準分攤設備折舊和維護成本,導致不同車型零部件的成本分析存在誤差。引入EAM與ERP集成方案后,各部門能夠清晰看到每種產品的真實制造成本構成,從而調整定價策略,提高市場競爭力。

另一方面,ERP中的生產計劃排程也能反哺EAM系統。生產部門制定的訂單交付時間表會推送給EAM,讓其根據產能需求合理調度設備資源。比如一家電子產品代工廠接到緊急的大批量手機主板生產任務,ERP迅速生成詳細的生產進度表。EAM接收到這一信息后,立即對SMT貼片機等關鍵設備進行檢查,確保它們處于最佳工作狀態,并根據任務優先級分配使用時間。這種協同作業模式有效提升了整體生產效率,縮短了交貨周期。

庫存管理領域同樣是兩者集成受益顯著的地方。傳統模式下,備件倉庫往往依賴經驗備貨,要么積壓大量資金占用庫存空間,要么因缺貨導致維修延誤。EAM與ERP聯動后,基于歷史維修記錄和預測算法,能夠動態調整安全庫存水平。某化工企業的泵閥設備易損件較多,以前經常面臨緊急搶修時缺少特定規格軸承的問題。如今,借助集成系統的智能預警功能,采購部門可以在合適時機補充庫存,既保證了生產的連續性,又降低了庫存持有成本。

質量控制方面也迎來了革新契機。EAM記錄的設備性能波動可能暗示著產品質量隱患。例如,食品加工生產線上的灌裝機如果出現壓力不穩定的情況,可能會影響包裝密封效果。這一異常數據傳入ERP的質量追溯體系后,相關人員可以快速定位受影響的產品批次,及時采取召回措施,防止不合格品流入市場損害品牌聲譽。同時,ERP中的客戶反饋信息也能回饋給EAM,幫助工程師改進設備工藝參數,形成閉環的質量管控循環。

數據分析層面的價值更是不可小覷。整合后的大數據池為企業高層提供了全景視角。決策者可以通過可視化儀表盤直觀了解設備的OEE(綜合效率指標)、能耗分布、故障根因分析等多維度報告。一家能源公司的高管正是通過對風電場風機運行數據的深度挖掘,發現了某型號風機齒輪箱故障率偏高的趨勢,進而推動供應商優化設計方案,實現了整個產業鏈的技術升級。這種基于數據的洞察能力使企業能夠在戰略規劃上搶占先機。

當然,要充分發揮EAM與ERP集成的優勢并非易事。系統集成過程中面臨著諸多挑戰,如不同廠商系統的兼容性問題、數據標準化難題以及員工操作習慣的改變阻力等。但越來越多的成功案例證明,只要科學規劃實施路徑,加強跨部門協作溝通,這些障礙都是可以克服的。許多先行者已經嘗到了甜頭——生產效率提升20%以上、設備利用率提高15個百分點、庫存周轉率加快30天……這些實實在在的效益彰顯了數據互通的巨大威力。

展望未來,隨著工業4.0理念的普及和物聯網技術的發展,EAM與ERP的融合將邁向更高層次。邊緣計算節點實時采集現場數據上傳云端,人工智能算法進一步優化預測模型,數字孿生技術讓虛擬仿真指導現實決策……這一切的背后都離不開兩大系統的緊密配合。對于志在轉型升級的企業而言,把握這一趨勢,深挖數據互通的價值,將是贏得未來競爭的關鍵所在。

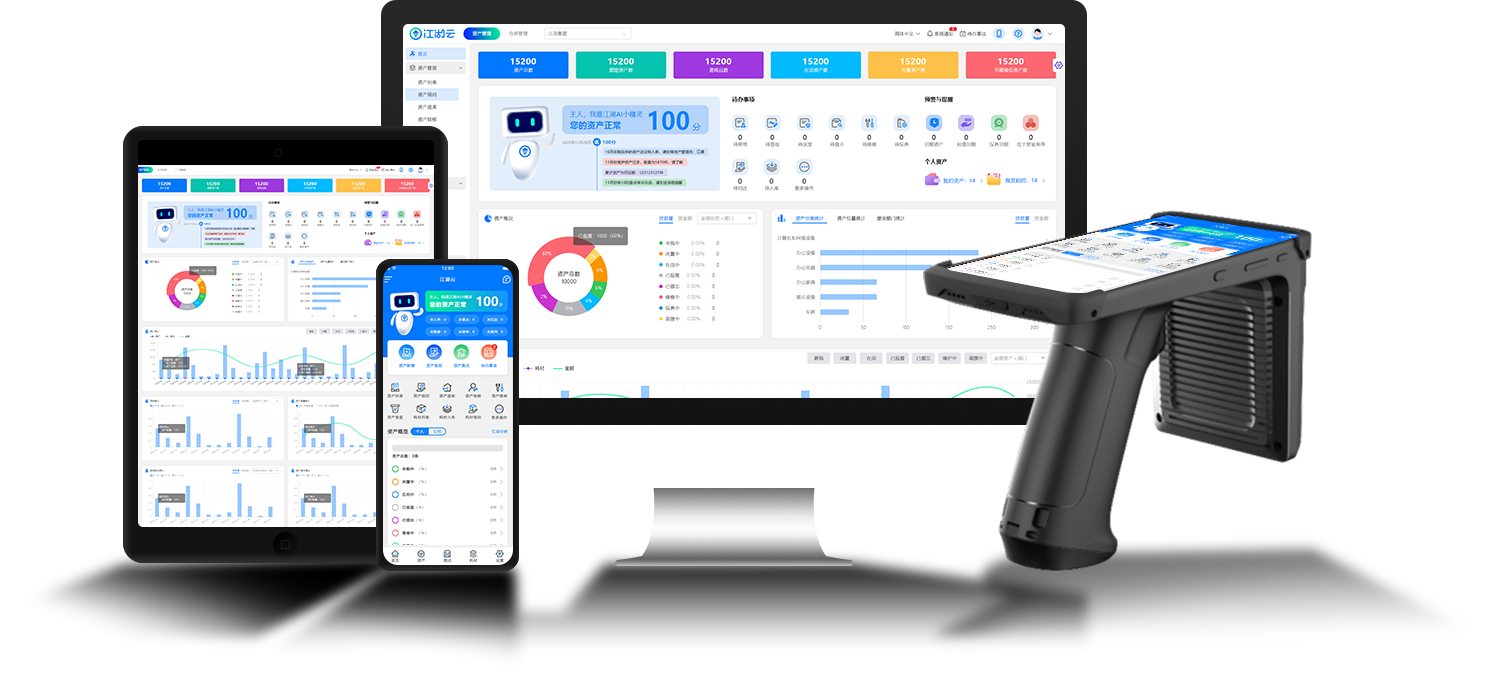

江湖云數字物聯ERP

江湖云數字物聯ERP